素朴な疑問があります。海に見られるサンゴは植物ですか動物ですか?植物ではなく「動物」に分類されます。ちょっと意外ですよね。

サンゴの正体とは?

動物門の刺胞動物(Cnidaria)に属し、クラゲやイソギンチャクの仲間です。

植物のように見える理由は、硬い石灰質の骨格を作って定着するため。見た目も静かに海底にいるので、つい「植物かな?」と思ってしまうんですね。

植物との関わり

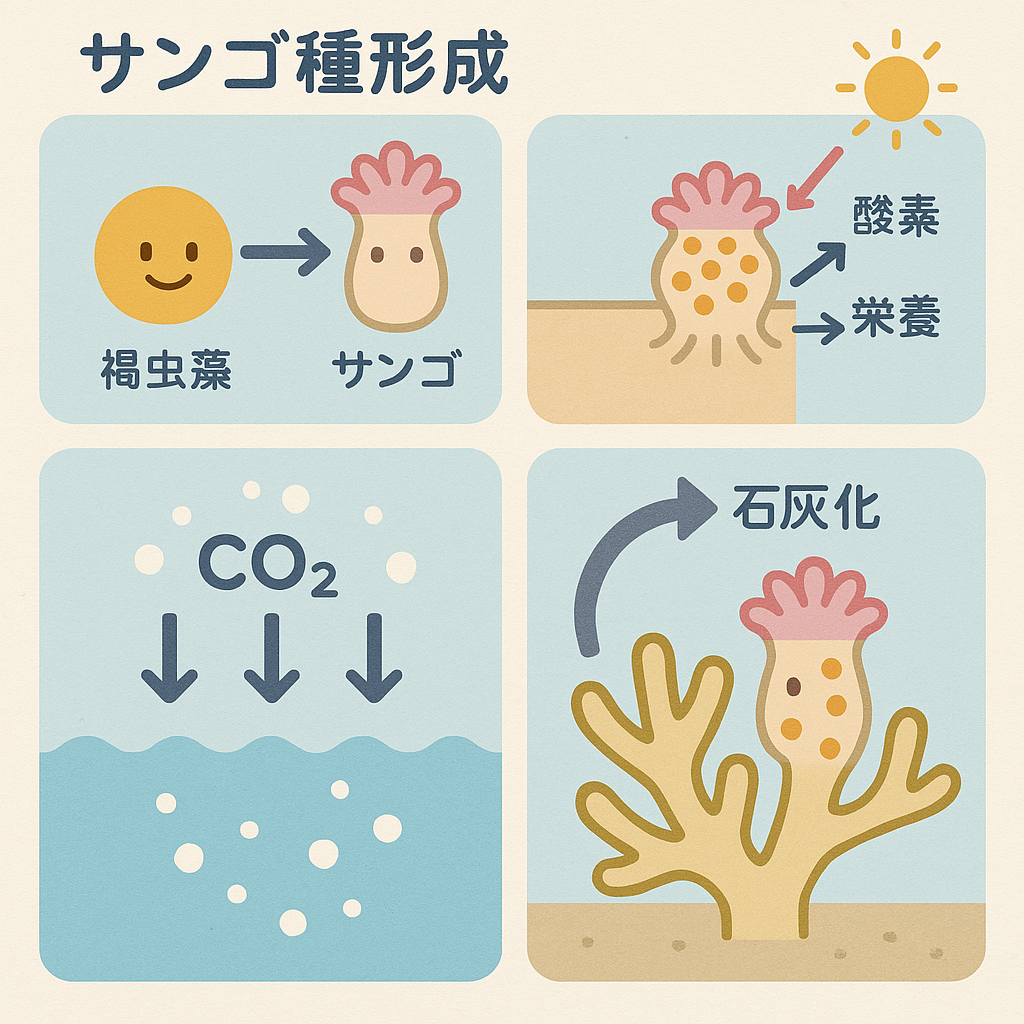

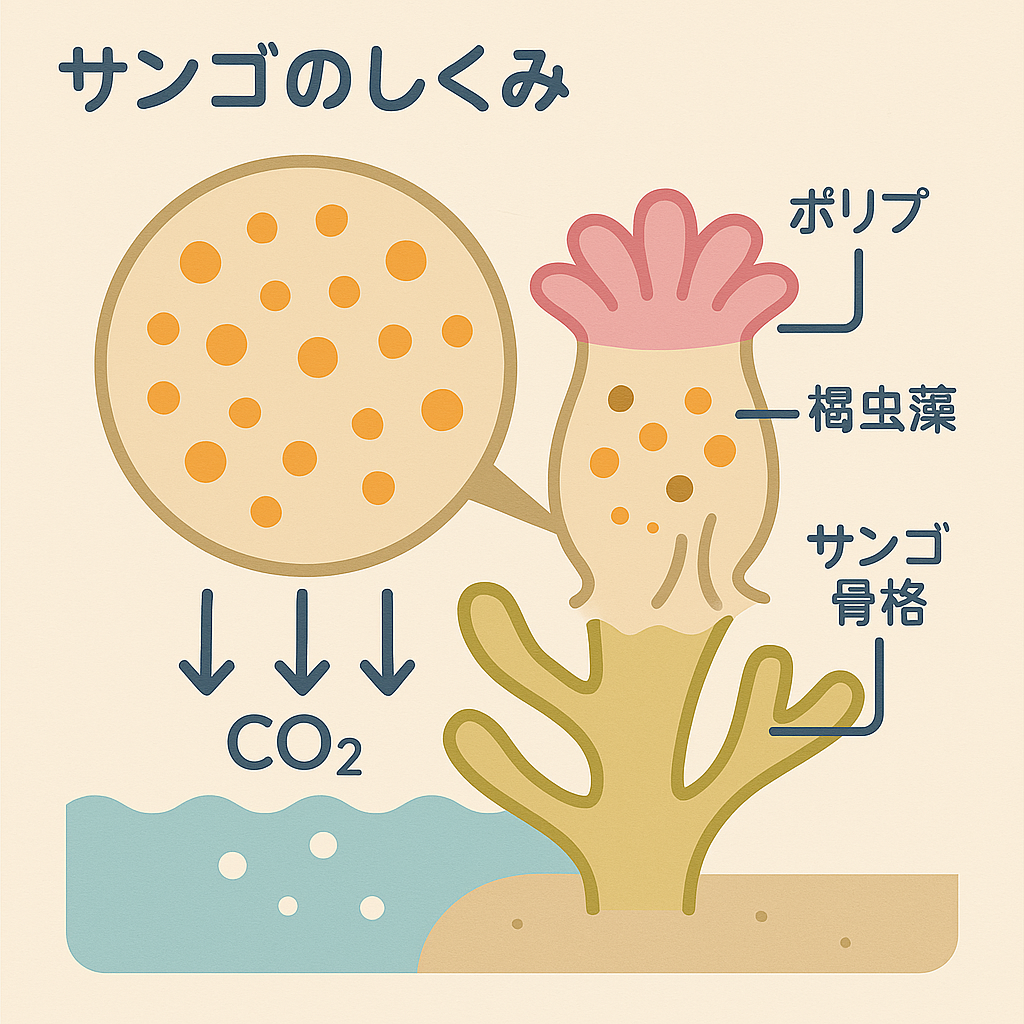

実はサンゴには褐虫藻(かっちゅうそう)という「植物性プランクトン」が体内に共生しています。褐虫藻は光合成によって栄養を作り、その一部をサンゴに分け与えます。サンゴはその栄養で生きているので、植物的な性質も一部持っているように見えるのです。

サンゴの成長のステップ

ポリプの分裂 サンゴは小さな個体(ポリプ)が増殖しながら群体になります。1つのポリプが分裂して新しいポリプが隣にできる…という地道な増殖です。

石灰質の骨格を形成 ポリプたちは海水中のカルシウムや炭酸イオンを使って、石灰質(炭酸カルシウム)の骨格をつくります。これがいわゆる「サンゴ礁」になる部分。

褐虫藻との共生による光合成 体内に共生する褐虫藻が光合成し、栄養をポリプに提供。それによりサンゴは効率よく成長できます。

垂直にも横にも伸びる 骨格は上にも横にも伸びていきます。種類によっては「枝」のように広がったり、「塊」になって盛り上がったりします。

サンゴの成長はとってもゆっくり 多くの種類では1年間に数ミリ~数センチしか成長しません。だからこそ、数百年かけて作られたサンゴ礁はとっても貴重なんです。

サンゴは今減少しています。なぜですか?

サンゴが減少している理由 自然環境の変化と人間活動の影響が複雑に絡み合っているからです。以下に主な原因をまとめますね。

地球温暖化と海水温の上昇 サンゴは高すぎる水温に弱く、30℃を超えると体内の褐虫藻が抜け出してしまいます。褐虫藻がいなくなると栄養が得られず、白化現象が起こり、長期化すると死滅します。

台風の巨大化と物理的破壊 気候変動により台風が大型化し、強い波でサンゴ礁が物理的に破壊されることがあります。

海洋酸性化 大気中のCO₂が海に溶け込むことで海水が酸性化。サンゴは石灰質の骨格を作りにくくなり、成長が阻害されます。

人間活動によるストレス 赤土や生活排水の流入で海水が濁り、光合成ができなくなる。

観光や漁業による接触・破壊も深刻 船のアンカーやダイバーのフィンがサンゴを傷つけることも。

食害生物の大量発生 オニヒトデなどのサンゴを食べる生物が増えると、広範囲でサンゴが死滅します。

サンゴの病気 ブラックバンド病やホワイトシンドロームなど、感染症や腫瘍による死滅も報告されています。

これらの要因が複合的に作用し、沖縄などでは白化率が90%を超える海域もあるほど深刻です。

今サンゴを守るために多くの取り組みがなされています。私達も美しい海を汚さないように、サンゴを保護していきたいですね。